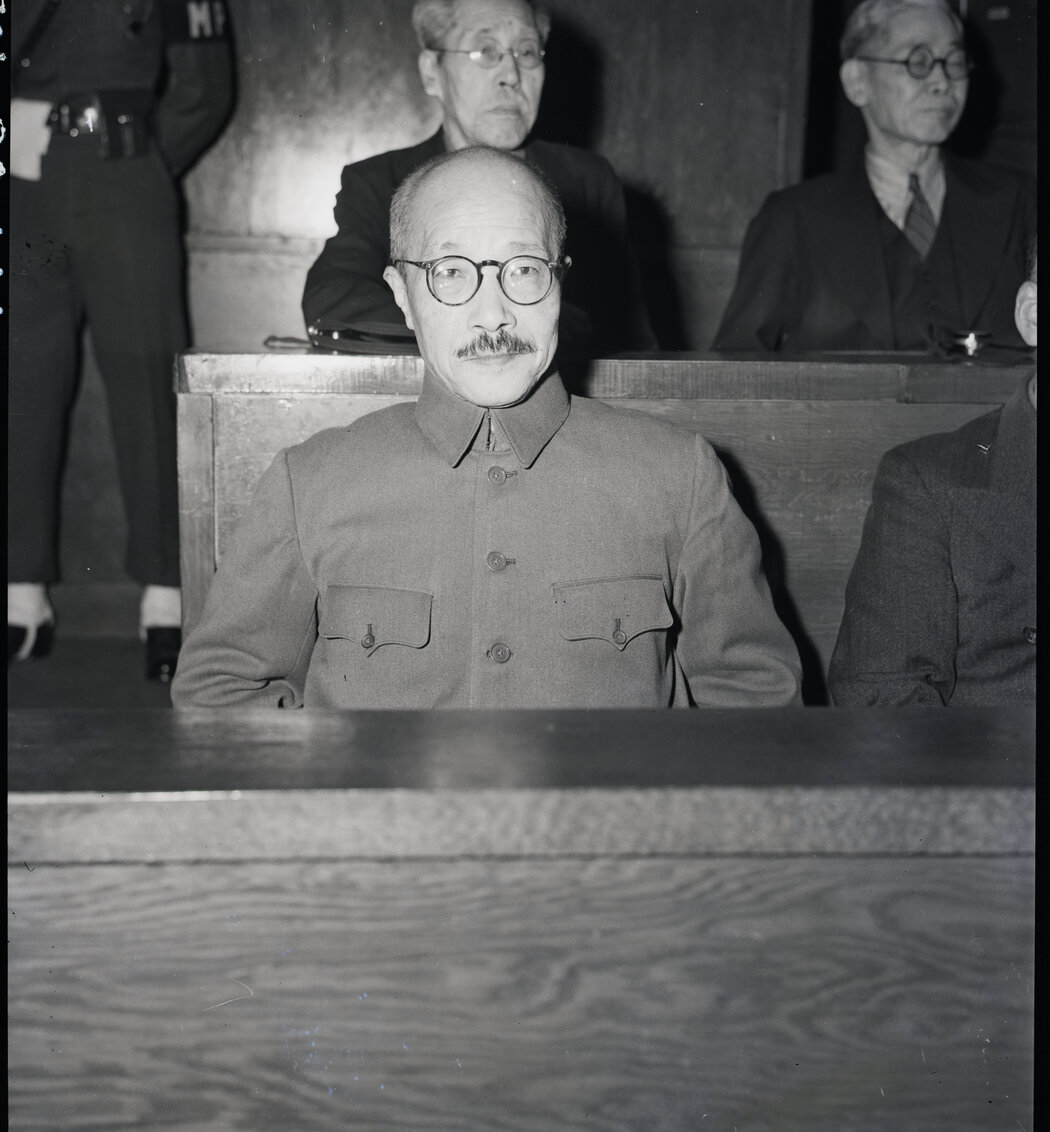

75年前,大约是在1948年12月22日至23日寒冷暗淡的午夜前后,七名已被定罪的日本战犯被押上了绞刑架。这些前最高领导人包括东条英机陆军大将,他是日本的战时首相,因偷袭珍珠港和建设所谓“死亡铁路”的缅泰铁路等暴行而被定罪。还有松井石根大将,他是日军攻占南京时的陆军司令,因没有阻止日军在南京对中国人进行大规模的屠杀和强奸而被定罪。

东条英机、松井石根等战犯穿着美国陆军的工作服接受了佛教的临终仪式,他们挑衅性地高喊日军冲锋时的口号:“天皇陛下万岁!”午夜过后不久,绞刑架的活板门砰的一声打开,听起来像是步枪齐射的声音。

对他们进行判决和处决本是想发出一个重要、明确的声明,以示全球谴责日本在第二次世界大战中的侵略和暴行。然而,直至今天,东亚各国对这些问题的争论并未停止。

不考虑“二战”遗留下来的所谓充满恶兆的“历史问题”的话,就不可能了解全球如今最有影响力地区剑拔弩张的局势。东京审判是对亚洲的“二战”恐怖经历进行裁决的最重要尝试,相当于亚洲的纽伦堡审判,尽管其知名度低于针对纳粹德国领导人的纽伦堡审判。从1946年到1948年,战胜的同盟国以侵略罪和战争罪等指控对东条英机和其他27名日本帝国的高级领导人进行了壮观的审判。法官来自11个同盟国,包括中国、印度、菲律宾和澳大利亚等亚太大国。

纽伦堡审判使用的国际法规则是美国、苏联、英国和法国制定的,与纽伦堡审判不同,东京审判赋予了来自发展中国家的反殖民主义法官和检察官们相当大的权力,其中最有影响力的法官之一是中国的梅汝璈,出于对大英帝国的厌恶,他曾在私下里嘲笑“这些帝国主义白人至上主义者的胡言乱语”。虽然美国曾想影响审判,把日本在珍珠港对美国发动的侵略作为审判的主要内容,但占领日本的盟军统治者、美国将军道格拉斯·麦克阿瑟很快对东京军事法庭失去了耐心,将法庭交给了其他盟国的政府控制。中国和菲律宾的检察官们收集了大量有关日军暴行和性暴力的材料。

但东京审判非但没有解决各国的战时不满,直到今日,它仍然在东亚各国引发爱国主义之争。中国最高领导人习近平在紧盯与日本领土争端的同时,一直谴责后者在“二战”的行为。每当日本的保守派政客前往东京市中心供奉日本战死者,以及东条英机和其他13名甲级战犯的靖国神社参拜或致敬时,中国老百姓都会作出得到政府批准的厌恶反应。韩国人对于把和平主义写入宪法的日本充满怒火,尽管日本几乎无意让帝国主义复活。日本的民族主义者们,包括在该国占主导地位的保守派政党的许多人,把东京审判谴责为“战胜国的正义”,他们高度赞扬印度法官拉达比诺德·帕尔在判决书中写下的长篇反对意见,帕尔支持宣告东条英机和所有其他被告无罪。

东京审判之所以具有重要影响,不是因为早已不起作用、靠国际法维持世界和平的威尔逊主义白日梦,而是因为审判没有奏效,付之东流了。尽管日本领导人多次为“二战”罪行道歉,但它今天仍没有向像德国那样几乎全民悔罪。赞扬纽伦堡审判的国际律师和人权活动人士通常将东京审判视为最好忘掉的尴尬。东京审判重要正是因为它仍充满争议。如果说纽伦堡审判作为道德明确的隐喻被载入史册的话,东京审判则代表着一头扎入了黑暗中。

东京审判的遗留问题存在争议有几个原因。尽管东京法庭远比纽伦堡的更国际化,但事实证明东京的法官们没有能力团结一致。判决书中既有荷兰、法国和印度法官的反对意见,也有来自澳大利亚的首席法官和菲律宾法官的一致意见。判决宣布后,美国最高法院先是允许为战犯辩护的美国律师就东京审判的合法性进行口头辩论,但后来又裁定美国最高法院对国际法庭没有管辖权。来自同盟国所有这些看似犹豫的决断削弱了判决,让许多日本人想知道正义究竟是否真得到了伸张。

除法律问题外,军事上的需要和国际现实政治也削弱了东京审判。由于担心入侵日本本土会造成美军的大量伤亡,杜鲁门政府用心照不宣的谈判结束了太平洋战场的战火(政治学家们已论证,谈判是几乎所有战争结束的方式)。虽然这是靠燃烧弹、封锁、军队推进以及原子弹组成的残酷安排,但仍是一种谈判。广岛和长崎被彻底摧毁后,杜鲁门政府与裕仁天皇达成了一项不直接言明的交易,不动声色地让他免于被推翻或作为战犯被起诉。这最终诱使日本投降,事实证明,天皇有助于让随后美国领导下的占领具有合法性。然而,裕仁天皇的长期在位,以及围绕着他的保守派精英的复苏,永远搅乱了战后有关日本罪责的辩论,使人们可能认为日本打了一场爱国之战,也许还是一场合法之战。

而且,在冷战初期,美国来了个一百八十度大转弯,从用燃烧弹轰炸日本转向加强日本的防御,这是为了阻止共产主义在亚洲蔓延,也意味着停止起诉更低级别的战犯,甚至有条件地释放和改造甲级战争罪嫌疑人。这些人中最重要的也许是岸信介,他曾在日本统治的满洲国任高级官员,珍珠港事件发生时,他是东条英机的内阁成员,战后被美国人作为甲级战犯嫌犯监禁了三年多。1948年12月,他未经审判就被释放,后来担任过日本外务大臣,并于1957年担任首相。他斥责东京审判是战胜国的正义,辩称日本是出于自卫被迫战斗。

岸信介的怨恨传给了崇拜他的外孙安倍晋三,安倍晋三长大后成为日本任职时间最长的首相,第一次是2006年至2007年,第二次是2012年到2020年。安倍晋三担任首相后试图否认日本对“二战”期间强迫韩国女性当慰安妇有官方责任。他对日本国会的一个委员会说,认为日本有责任是胜利者的判决。在对印度进行的一次访问中,安倍晋三拜访了在东京判决书上发表反对意见的印度法官帕尔的家人。虽然岸信介和安倍晋三对“二战”历史的看法进入日本主流花了几十年时间,但这些看法现已稳稳地站住了脚跟。

无可否认,有很多正当理由批评东京审判。东京法庭的法律主张——侵略行为已被定为非法——站不住脚,尽管纽伦堡审判也有这个问题。美国向广岛和长崎投下原子弹、用燃烧弹轰炸东京和几十座其他城市、在塞班岛和冲绳岛的战斗中造成大量平民死亡等问题削弱了东京审判的道德意义。起草判决书主要意见的核心人物之一是一名苏联恶棍法官,他是遵循莫斯科的党政路线的苏联红军少将。许多法官来自殖民强国,亚洲各国对这些国家愤愤不平,尤其是对苏联、英国、法国和荷兰,同时也对在夏威夷和菲律宾有利害关系的美国不满。

尽管如此,虽然东京审判存在严重问题,但中国、菲律宾或美国的政客们都不可能忽视本国人民对惩罚日本战犯的要求。实际上,中国、美国和英国的大多数公众更想看到的是将这些战犯赶紧处决,而不是对他们进行长时间的审判,让东条英机这样的人得以为其战争行为的正确性辩护。此外,对于创建一个和平、民主的战后日本,废黜战犯、让他们名声扫地是这个更广泛计划的必要组成部分。东京审判在让日本民众反对他们的军国主义战时领导人方面产生了一些实际影响。检方在法庭上出示了有关南京大屠杀的证据后,日本一家主要报纸发表了一篇言辞激烈的社论,谴责了“日本帝国主义的罪恶”以及“军事小集团的野蛮犯下的不可磨灭的历史罪孽”。

如果有人想听听亚洲人的声音的话,会发现千百万人认为东京审判必不可少。75年后回过头来看,东京审判更重要的一面是,它错失了正视亚洲战时记忆的重要机会,也是当前亚洲混乱处境的一个令人担忧的前奏,这场混乱可能导致一场新的可怕战争。

加里·J·贝斯(Gary J. Bass)是普林斯顿大学政治于国际事务教授,也是《东京审判:二战审判与现代亚洲的形成》(Judgment at Tokyo: World War II on Trial and the Making of Modern Asia)一书的作者。

翻译:Cindy Hao